Por Turi Collura

Hoje vamos prosseguir com algumas reflexões sobre as mudanças estéticas e compositivas que se desenvolveram, ao longo dos últimos séculos, na música ocidental e no sistema tonal.

Na primeira parte desse post, nos perguntamos: O que ficou igual? O que mudou? Após algumas considerações ali concluímos que, desde a época Barroca, a cultura ocidental fundamenta a música tonal nas mesmas “regras”, brevemente resumidas em alguns pontos chave:

– A centralidade de uma tônica;

– A existência de três funções tonais (tônica, dominante e subdominante) que se sucedem criando uma alternância entre movimento e equilíbrio, entre tensão e resolução;

– Clichês harmônicos por quintas descendentes relacionados à sequência IV-VII-III-VI-II-V-I ou partes dela.

– O trítono surge como “o dono do pedaço”;

Na publicação de hoje nos colocamos a pergunta: no que diz respeito à harmonia e à melodia, o que mudou, de Bach para cá? Observamos aqui duas mudanças:

– A densidade harmônica;

– A que gosto de chamar de “emancipação das dissonâncias”.

Vamos começar aqui pelo primeiro desses pontos.

Densidade harmônica

Característica da harmonia da música ocidental é o uso de intervalos de terças para a formação de acordes. Isto é, os acordes são compostos pela sobreposição de notas que se distanciam por intervalos de terças.

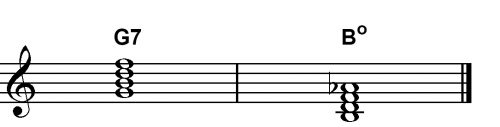

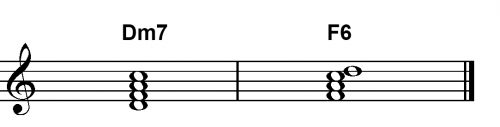

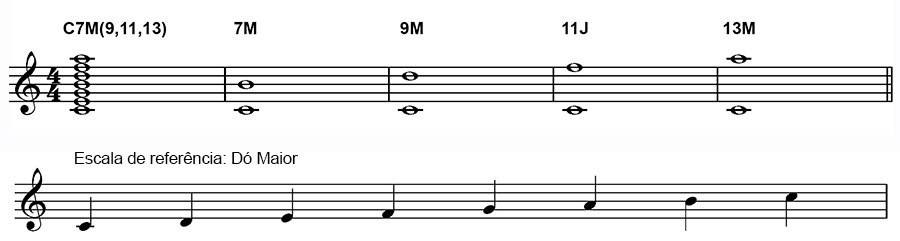

Todos os intervalos são calculados a partir da fundamental do acorde, vejamos o exemplo seguinte:

Para TODOS os instrumentos. Quatro módulos progressivos que começam da base e chegam a um domínio total da harmonia tonal, modal e híbrida.

Clique para saber mais

No caso do ovo e da galinha, os estudos nunca consideraram o papel que o galo teve na questão. Já na música, podemos afirmar que a escala nasceu antes do acorde. A partir das notas disponíveis nas escalas, os músicos começaram a criar os acordes. No sistema tonal, acorde e escala são inseparáveis. Donde provém que melodia e harmonia andam estritamente juntas, podendo nós imaginá-los como os dois lados de uma mesma moeda.

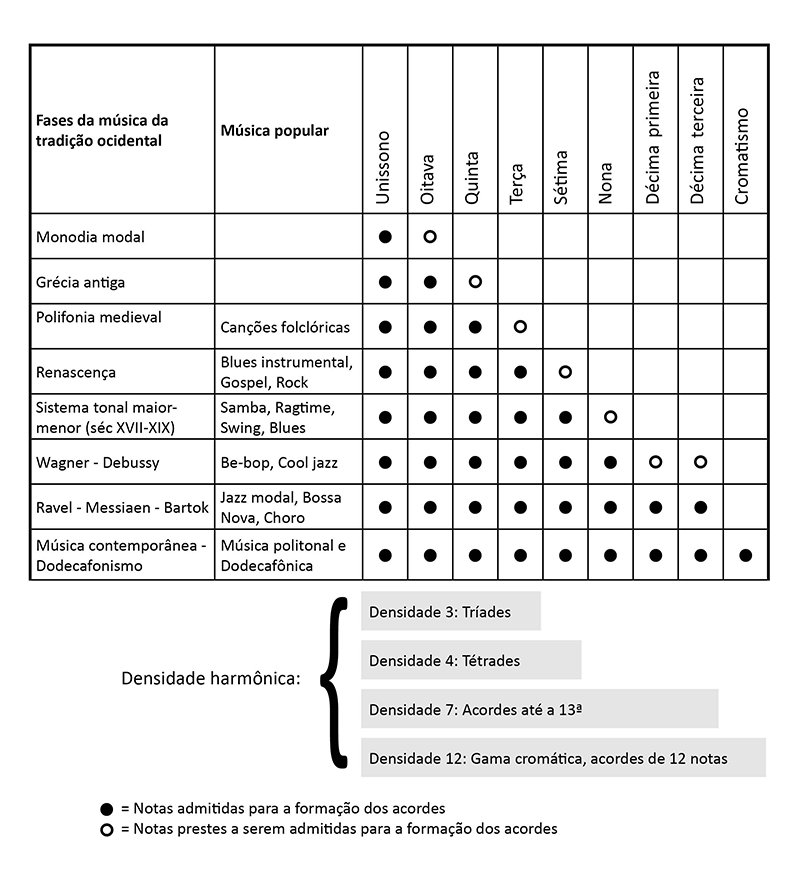

Feitas essas considerações, o que é “densidade harmônica”?

Com esse termo, nos referimos à quantidade de sons que utilizamos para a formação dos acordes. Por exemplo, a densidade harmônica de uma música baseada apenas em acordes por tríades é diferente de outra que utiliza acordes que incluam intervalos de sétima, nona, décima primeira e décima terceira.

A densidade harmônica mudou, ao longo dos séculos.

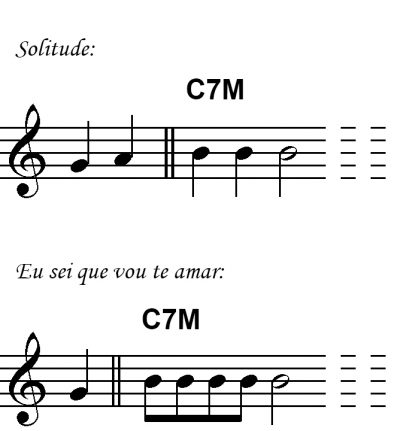

A figura seguinte nos fornece uma ideia muito interessante a respeito disso:

Faça uma Pós-Graduação em Música Popular, reconhecida pelo MEC!

Escolher uma Pós-Graduação à distância é a melhor opção para quem precisa de flexibilidade de horário e de encurtar distâncias geográficas. Mas além disso, a modalidade EaD oferece a vantagem de valores mais acessíveis e grande qualidade!

Escolha abaixo uma das opções de seu interesse e descubra todos os detalhes!

A ideia dessa figura é emprestada do livro do compositor francês Jaques Siron intitulado “La partition intérieure” e adaptada por mim no que diz respeito a alguns gêneros da música popular. Ao ler as informações da figura anterior, aprendemos então que, na época de Bach, havia formações de acordes com densidade 4, isto é, de acordes com a sétima. Isso se dava, especialmente, em acordes de dominante (1-3-5-b7) e diminutos (1-b3-b5-bb7).